إبستين… الرواية التي خرجت من شاشة الأخبار وقررت العبث بنا

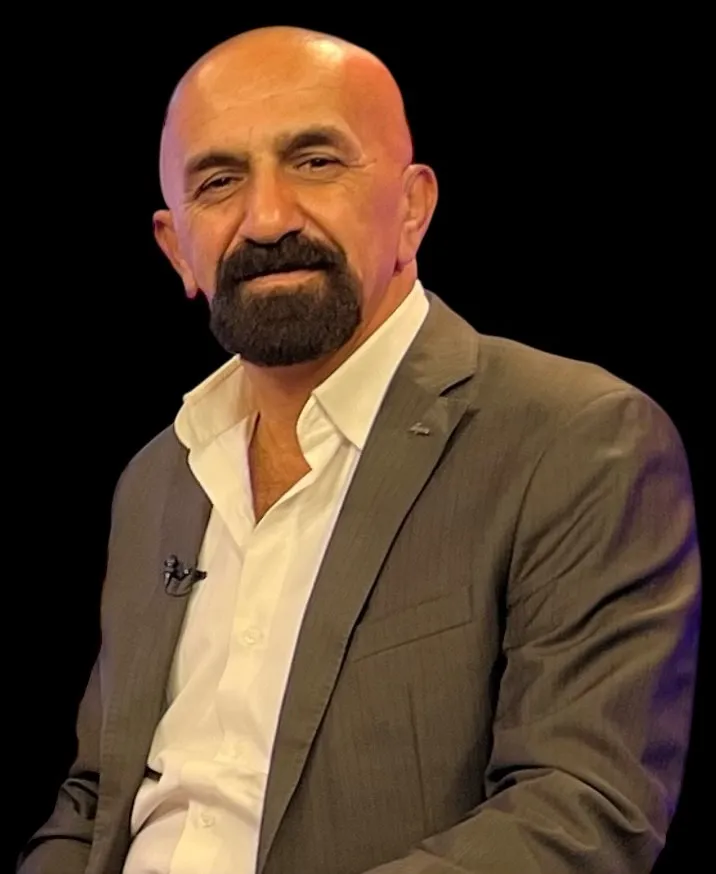

فرست عبدالرحمن مصطفى

في زاوية مظلمة من الكون حيث تختلط الحقائق بالشائعات كما تختلط الرطوبة برائحة الكتب القديمة سقط رجل اسمه "إبستين".

سقط بطريقة لا تُشبه السقوط إلا لمن اعتاد قراءة النهايات كهوامش مثل القرّاء الذين يحبّون آخر صفحتين فقط من الرواية.

كان في أمريكا كما سمعت يتعاملون مع الأمر كـ… "حلقة جديدة" في مسلسل بلا كاتب ولا نهاية.

لكن في الشرق؟

في الشرق خرجت القصة من شاشة الأخبار ولبست عباءة الغيب ثم جلست بكل ثقة على صدر المنطقة مثل فكرة من أفكار تشارلي كوفمان "فكرة مربكة ومقلقة ومضحكة من شدّة عبثيتها.

المساجد؟ نعم، تحوّلت إلى مسارح لخطاب ميتافيزيقي

هنا لم يعد إبستين شخصا بل علامة ورمزا وإشارة فلكية عابرة.

خطباءٌ يلوّحون باسمه كما لو أنه فصلٌ محذوف من كتاب "العالم السري" ومصلّون يحدّقون في بعضهم وكأنهم اكتشفوا أن الرجل كان يعيش بينهم في الحارة المجاورة دون أن يشعروا وكأن السقوط وقع في بغداد أو الرباط،

وليس في سجلات بلدٍ آخر لا ينتبه حتى لنفسه إلا عند الانتخابات.

على منصّات التواصل… وُلدت ديانة جديدة بلا كهنوت، ديانة تقوم على الإيمان بأن الجميع يعرف الحقيقة حتى الذين لا يعرفون كيف تُكتب كلمة "إبستين" دون العودة إلى غوغل.

أمبرتو إيكو لو كان في الحياة سيبتسم هنا ابتسامة صغيرة ثم يدوّن ملاحظة جانبية ساخرة "انتم لا تبحثون عن الحقيقة…

بل تبحثون عن هيكل تُعلّقون عليه جهلكم."

وهذا ما حدث تماماً اختفت الحقيقة وبدأت الجهل تعلّم الناس كيف يقرأون العالم.

أعداء أمريكا… كتبوا ملحمة انتصار لا يعرفون فيها من انهزم.

كانوا يتعاملون مع القصة كما لو أنها صفحة سقطت من "سيرة سقوط الإمبراطوريات الكبرى" لكن الصفحة كانت مشوّهة وبلا عنوان وربما مكتوبة بخطّ شخص ناعس في منتصف الليل.

الوجوه فرِحة… لكن فرحا باردا يشبه ابتسامة شخصٍ يتلقى عزاءه ثم يظنّ أنه انتصر في النهاية على الموت.

الشرق… ذلك المكان الذي يصنع أسطورة من غبار.

في الشرق تتحوّل القصة إلى قدر والقدر إلى تاريخ والتاريخ إلى مؤامرة والمؤامرة إلى نصّ مقدّس لا يمكن لأحد تعديله.

وكما في أفلام كوفمان تبدأ الشخصيات في تصديق النصّ الذي كتبه كوفمان نفسه ثم يعيش داخله وثم يموت مختنقا بتفسيرٍ لم يحدث اصلاً.

واصل القصة تشبه ابتسامة نصف ساخرة ونصف يائسة. إبستين لم يكن أكثر من رجل واحد في بلدٍ بعيد، لكن قصته عندنا أصبحت مرآة…

مرآة نضعها أمام وجوهنا ونصرّ على أن ما نراه ليس نحن بل “العالم”.

تمامًا كما يقول كوفمان في إحدى هواجسه "نحن نخاف من أنفسنا…

لذلك نخترع قصصا نهرب إليها."

وفي النهاية، تبقى الجملة التي تُطفئ المصباح وتتركنا في العتمة اللطيفة "ربما كانت القصة عادية…

لكننا نحن الذين منحناها هذا الظلام الجميل."